平和とはどんなことでしょうか?ここでは、過去の戦争を見つめ、現在の地球規模の課題を知り、地域からの国際協力を考え、未来に向けて「共に生きる平和な国際社会」の意識を育むことをめざします。平和のことや命の大切さを一緒に考えましょう。

現代の世界には、戦争だけでなく環境、開発、貧困など、人々の生存を脅かす地球規模の課題があります。世界のいまをのぞいてみましょう。

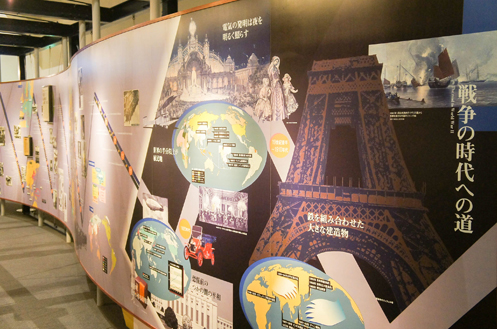

19世紀から20世紀初頭にかけての世界の大きな流れの中で日本の近代化とその後の戦争に至る流れを認識しましょう。そして、メディアを通して、戦争の時代の流れを日本と世界の人々の視点から実感できます。

戦争中の人々の暮らし

空襲による被害

戦時体制下の県民の暮らしを物語る実物資料などに触れ、横浜、川崎、平塚、小田原などの空襲と被害の様子を見て、空襲時の様子が実感できます。

戦争の時代の女性とこども

戦争の傷と記憶

第二次世界大戦中に世界の人々が体験した様々な苦痛と戦時下の暮らし(とりわけ犠牲やしわ寄せが集中した女性とこどもの姿)について、また生命の大切さ、平和の尊さについて考えるきっかけとなります。

アジア太平洋の時代

廃墟の中で県民が復興に向けて歩み出す様子を見てください。そしてアジアを中心に、戦後の世界の動きを概観できます。

共に生きる時代

戦争の世紀を生きた世界の人々の様々な経験を継承し、共生の21世紀を考えましょう。

冷戦とその後

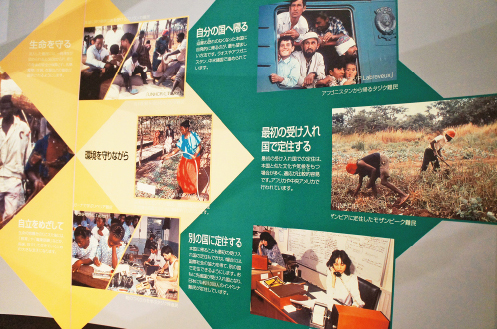

難民

冷戦の背景と冷戦中や冷戦後の戦争・紛争の状況を理解し、その予防や解決のための国際的な努力について知りましょう。

難民とは何か。世界の難民の現状を知り、難民問題を考えてください。

地雷の模型とパネルで、今も世界の人々の暮らしに大きな影響を与えている地雷のことを考えます。

世界の食糧事情について、栄養不足人口が色分けで示されたハンガーマップや「世界がもし100人の村だったら」を表現した模型を展示しています。食糧をテーマに、世界の格差や貧困問題について考えることができます。

開発と環境

熱帯林の伐採をテーマに、地球規模の課題、そこにある国際的な構造や多国間の関わり、北と南の問題などを考えてみましょう。

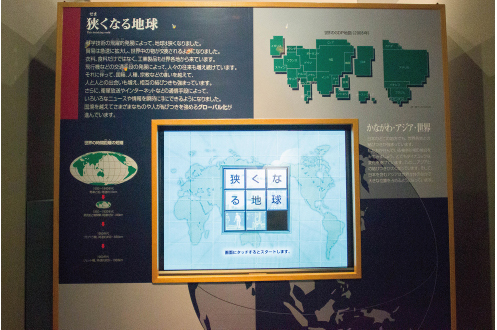

狭くなる地球

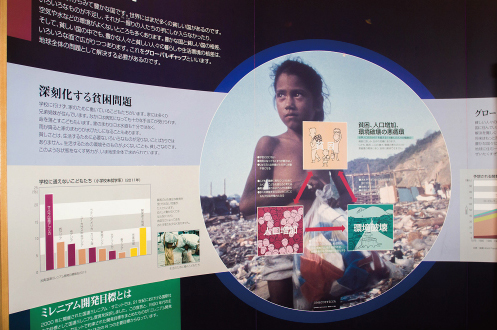

貧困・人口・環境

・相互依存

相互依存関係について、主に経済の側面からグローバル化の現状を探り、神奈川や日本がいかに世界と密接に結びついているかを知りましょう。

・世界の中の格差

途上国の貧困は、人口や環境などと構造的な連鎖関係にあり、公正で持続可能な開発が必要であることが分かります。

日本の国際協力の現状

日本の国際協力の現状と今後の方向性及び、地球規模の課題への取り組みなど国連の働きを考えてみましょう。

かながわからのメッセージ

・地域からの貢献

世界各地に広がるNGO活動や、かながわ民際協力基金により行われたNGO活動を紹介しています。また、かながわ国際施策推進指針(第3版)の概要を示し、神奈川県の国際協力の状況を伝えます。

・地球市民として

展示内容の理解を深め、自分にできることは何かを考えてみましょう。